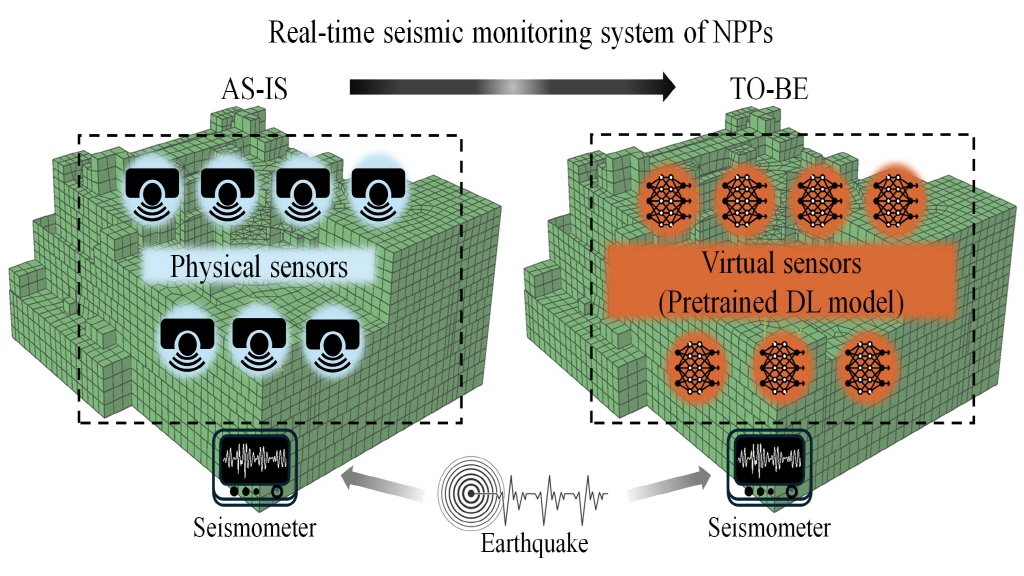

원자력발전소의 지진 피해를 단일 센서만으로 예측할 수 있는 인공지능(AI) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 기존 수백 개의 센서 설치 없이도 원전 내 주요 설비의 진동 상태를 실시간으로 추정할 수 있어, 점검 효율성과 안전성이 크게 향상될 전망이다.

UNIST(울산과학기술원) 지구환경도시건설공학과 이영주 교수팀과 한국표준과학연구원(KRISS, Korea Research Institute of Standards and Science) 물리측정본부 비파괴측정그룹 이재범 박사팀은 원전 보조건물 내 139개 지점의 지진 가속도 응답을 단일 센서로 예측하는 AI 모델을 공동 개발했다고 9월 30일 밝혔다.

이 모델은 단일 지진계 데이터를 입력받아 0.07초 만에 139개 위치의 진동 응답을 산출한다. 가속도 응답은 지진파가 설비에 미치는 흔들림의 강도를 나타내는 지표로, 이를 통해 우선 점검이 필요한 설비를 빠르게 식별할 수 있다.

기존에는 수백 개의 센서를 설치해야 했지만, 이번 AI 모델은 가상 센서 역할을 수행해 유지·보수 비용을 획기적으로 줄일 수 있다. 특히 방사선 통제구역처럼 센서 설치가 제한적인 환경에서 효과적이다.

연구팀은 잔차 블록 기반의 1차원 합성곱 신경망(CNN)을 활용해 모델을 설계했다. 지진파의 저주파부터 고주파까지 다양한 진동 패턴을 학습할 수 있도록 여섯 개의 블록으로 구성했으며, 실제 지진 기록(NGA-West 2)을 활용해 성능을 검증했다.

예측 정확도도 뛰어나다. 잡음이 없는 조건에서는 오차율이 0.44~0.59%에 불과했고, 10dB 잡음 환경에서도 4% 안팎의 낮은 오차 범위를 유지했다. 모델은 노이즈 제거 기능까지 스스로 학습해 실제 운전 환경에서도 안정적인 성능을 보였다.

계산 효율성 또한 입증됐다. 약 200만 개의 매개변수로 구성된 모델은 엔비디아 RTX 4090 GPU 기준으로 30초 분량의 지진 응답을 0.07초 만에 예측해 실시간 모니터링에도 적합하다.

이번 기술은 원전 점검으로 인한 가동 중단 시간을 줄이고, 작업자의 방사선 노출 위험도 완화할 수 있어 경제적·안전적 효과가 크다. 연구팀은 “물리적 센서망 구축의 한계를 극복할 수 있는 차세대 원전 안전 모니터링 기술”이라고 강조했다.